18.09.2018, News

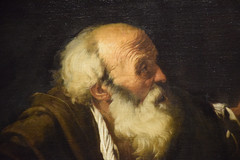

Die erste Klasse, in Begleitung ihres Klassenvorstands Prof. Plassnig und der neuen Literaturlehrerin Prof. Goda widmete sich der eingehenden Betrachtung und Studie der Bilder des Vorjahresbesuchs. Die anderen Klassen hingegen - die zweite Klasse (geleitet vom Museumsführer Mag. Wienkötter und von Prof Duggan), die dritte und sechste Klasse (geleitet von Prof. Wiesmüller und Prof. Farmer), die vierte Klasse (geleitet von Herrn Direktor Geusau) und die fünfte Klasse (geleitet von Prof. Borioni und Hofrat Wally), besichtigten und analysierten eine neue Auswahl an erlesenen Bildern der Sammlung des KHM. Die Auswahl, die eine innere verbindende Logik durchwebt und quasi einer extra für uns arrangierten Sonderausstellung glich, umfasste sieben Gemälde unterschiedlichen Formats, Genres und malerischer Umsetzung, die von den Kindern hinsichtlich Bildinhalts, Komposition sowie Farb- und Licht-Einsatzes analysiert wurden. Das Gemälde ‚Darbringung Christi im Tempel‘ des Dominikaner-Fraters Fra Bartolomeo (1473-1517) mit seinem festlich-strahlenden Farbenspiel und seiner mittels der dargestellten Personen und der eingesetzten Architekturelemente definierten klaren Strukturierung führte die Schülerinnen und Schüler zu einem heutzutage weniger geläufigen Moment des Lebens Christi, nämlich seiner Darbringung bzw. Darstellung im Tempel, d.h. der Weihe Christi als Erstgeborenen der Jungfrau Maria im Tempel. Damals erkannten der anwesende hl. Prophet Simeon (vgl. Lk. 2,25 ff.) und die Prophetin Hanna das Jesuskind als den vorausgekündigten Messias Israels.

Mit dem Ereignis der Darbringung verbunden sind auch die Beschneidung des Herrn sowie das Reinigungsopfer seiner Mutter im Tempel. Letzteres hatte nach jüdischem Gesetz 40 Tage nach der Geburt zu erfolgen, weswegen das von uns begangene daran erinnernde kirchliche Fest ebenfalls 40 Tage nach Weihnachten erfolgt: Mariæ Lichtmess am 2 Februar.

Die Schülerinnen und Schüler gingen auch auf kompositorische Details ein, wie die dynamische Körperhaltung des segnenden Jesuskindes (diagonal im Bildraum), mit seiner im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Baby weitaus reiferen, ja erhabenen, Ausstrahlung, sowie auch auf die im Hintergrund der Szene sichtbaren Darstellung des Bildes von Moses mit den Gesetzestafeln, ein Verweis auf das Gesetzes-Fundament des Alten Bundes. Das Gemälde ‚Maria mit Kind‘, ebenfalls von Fra Bartolomeo, stellte uns eine zarte intime Momentaufnahme vor Augen. Die Gottesmutter Maria hält und kost das Jesuskind in ihren Armen, welches wiederum liebevoll auf uns blickt. Im Gegensatz zum anderen Bild desselben Künstlers sind die Farben hier gesetzter, die beiden Figuren heben sich lichte vom dunklen Hintergrund ab.

Der Bildtypus der Madonna mit Kind ist alt und geht auf die Antike zurück, die erste Marienikone wird dem hl. Evangelisten Lukas zugeschrieben. Die Darstellung dieses Motivs hat sich allerdings in Fra Bartolomeos Gemälde weit vom byzantinischen Vorbild der Ikone entfernt. Die Figuren sind plastisch, anatomisch realistisch. Der leuchtende Goldhintergrund der Ikonen, die künstlerische Veranschaulichung der durch die Heiligen im Himmel geschauten Gegenwart Gottes, fehlt gänzlich - die Figuren sind in seinem Gemälde im zeitlich gebundenen Diesseits abgebildet. Nur die Aureole (Heiligenschein), als letzter Überrest des genannten Goldhintergrundes, verweist auf die Heiligkeit der Protagonisten. Doch auch dieser ‚Heiligenschein‘ ist nun nicht mehr als ein vollkommener, ruhender Kreis dargestellt, der das Haupt umrahmt um auf jene heilige transzendente Wirklichkeit zu verweisen, die den Protagonisten unsichtbar innerlich erfüllt, sondern als eine dynamisch im immanenten Raum platzierte Ellipse. Er ist als perspektivisch verzerrter Reif zu sehen; quasi als physisches Objekt über dem Haupt des jeweiligen Trägers. Ein Tribut an das auf die Immanenz gerichtete Denken der Renaissance. Im Bild ‚Christus mit der Weltkugel‘ des herausragenden venezianischen Malers Tizian (1488-1576) begegnet uns der erwachsene Christus, Er hält seine Hand schützend über eine kostbare, kristallin wirkende, durchsichtige Glaskugel, die den Kosmos der Schöpfung repräsentiert. ER ist der Schöpfer und der Allherrscher, der Pantokrator. Gott hat sich nicht zurückgezogen, Er ist bei uns, Er wirkt in der Geschichte und über die Geschichte hinaus. Seine ruhige erhabene Majestät durchdringt das Bild. Das leuchtende feuerfarbene königliche Rot seiner Tunika und das ruhige lichte himmlische Blau des Überwurfs heben sich vom dunklen Hintergrund ab und erinnern uns daran, daß Er Hoher Priester und König zugleich ist. Gemäß mittelalterlichen Denken strömen sowohl das priesterliche als auch das königliche Charisma von Gott aus und werden auf den Menschen, Gottes Stellvertreter und Abbild innerhalb der Schöpfung, übertragen auf daß er Gottes Schöpfung dem paradiesischen Auftrag gemäß pflege und hüte. Gleichsam werden wir durch die Farbwahl auch daran erinnert, daß Jesus durch den Heiligen Geist aus Maria Mensch geworden ist, ihr Blau umgibt den Gottessohn, kleidet ihn. Jesus leuchtet vor dunklem Hintergrund und hebt sich von diesem ab, denn ER ist das Licht, das die Dunkelheit nicht fassen (und bezwingen) konnte, wie es Johannes in seinem Prolog verkündete. Gütig schaut der Herr, dessen Glorienschein am Haupt auf drei sprühende Lichthorte reduziert ist, eine Reduktion des üblichen charakteristischen Heiligenscheins mit Kreuz, der das Haupt des Heilands ziert. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus u. A. den Jüngern in Emmaus. (Vgl. Lukas 24,13 ff.) An diese Begebenheit erinnert das Gemälde ‚Christus und die Jünger in Emmaus‘, das ein anonymer Künstler nach Art seines Vorbilds Caravaggio (1571-1610) schuf. Caravaggio ist berühmt für seine phantastische Lichtregie und Inszenierung von beleuchteten und dunklen Bildinhalten sowie für den Einsatz von Models aus dem einfachen Volk und dramatischer raumgreifender barocker Gesten.

Im gegenständlichen Bild wurde jener Moment eingefangen, in dem die Jünger, verblüfft und überwältigt, Jesus am „brechen des Brotes“ erkennen. Der eine breitet, auf Jesus blickend, fassungslos seine Arme aus, der andere hält sich, auf seinen Kameraden blickend und ebenso fassungslos erscheinend, am Stuhl fest. Die Blicke der Akteure führen unseren Blick wie auf einer Achterbahn durch das Gemälde. Die Magd mit Turban und Küchentuch scheint von alledem jedoch unbeeindruckt, genauso wie Jesus, der heiter und in sich ruhend agiert.

Meisterlich lebendig stellt uns der Künstler die Materialien vor Augen, das Tischtuch samt Fransen lädt quasi dazu ein es zu berühren um dessen Gewebe haptisch zu ertasten. Früchte, Gemüse, Brot, Geschirr befinden sich wie griffbereit am Tisch. Ein Messer überragt die Tischkante und wirft seinen Schatten auf die herabhängende Tischdecke um im Bild räumliche Tiefe zu generieren. Die Wirklichkeit spiegelt sich täuschend echt im Kunstwerk. Das kleinformatige Werk ‚die Apfelschälerin‘ des Holländers Gerard ter Borch (1617-1681) führt uns nach dem zuvor beschriebenen Gemälde zu einer weiteren Innenraumszene. Ebenfalls an einem Tisch positioniert stellt diese Szene jedoch kein religiöses Motiv mehr dar, der Genremaler ter Borch bildet einen Augenblick im privaten Alltagsleben einer bürgerlichen Familie ab. Eine Mutter schält ihrem Kind eine Frucht. Sie trägt einen kostbaren strahlend-hellen Mantel mit Pelzborduren, wodurch kenntlich gemacht wird, daß sie einer wohlhabenden Familie angehört, ihr Kopf und ihre Schultern sind hingegen durch einen dunklen Schleier verhüllt, ein Hinweis auf ihren Stand als Ehefrau und die sittsame und bescheidene Natur dieser Frau. Ihr Blick ist gesenkt, fast traurig, der dunkle Hintergrund unterstreicht diese Stimmung, genauso die Kerze ohne Flamme, die sich auf dem Tisch befindet. Das intensive blaue Tischtuch und die leuchtenden Farben der Früchte heben sich in der Szenerie des Bildes ab und ziehen unsere Aufmerksamkeit an.

Mittig lugt das mit einem auskragenden kostbaren Hut geschmückte Kind aus dem Hintergrund herein. Mit auf der Seite gesenktem Kopf und forderndem, fast herausforderndem Blick schaut es seine Mutter an. - Ist es ein verwöhntes Kind, dem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und alles gewährt wird, ein kleiner verzogener Tyrann, der als geschickter Manipulator seine Mutter zur privaten Dienerin erzogen hat anstatt von dieser in den Tugenden erzogen zu werden, wie es die natürliche Ordnung erfordert? Einer solchen Beziehung erwächst kein Glück für die Betroffenen. - An der Kerze ist kein Licht. Mit dem berühmten ‚Turmbau zu Babel‘ des großen Meisters Pieter Bruegel d. Ältere (1525-1569) betrachteten die Schülerinnen und Schüler die Darstellung eines Schlüsselereignisses der Geschichte des gefallenenMenschen, welcher „sein will wie Gott“, der hochmütig und größenwahnsinnig den Himmel erstürmen möchte um Gottes Platz einzunehmen und danach strebt, ohne Gott und gegen Gott, die Weltherrschaft zu erringen. - Eine Metapher für alle vergangenen und künftigen Weltherrschafts- und Allmachts-Phantasien der Menschheit im Laufe der Geschichte und für ihr tragisches Scheitern: Wer nicht auf Gott baut, baut auf Sand und sein Unternehmen bricht über kurz oder lang in sich zusammen: Gottesferne gebiert den Tod.

Bruegel inszeniert den Turm als Protagonisten des Bildes, gewaltig überragt er alles, stellt die Siedlung im Hintergrund wortwörtlich in den Schatten, die Menschen erscheinen im Vergleich zu ihm wie Ameisen, sogar die Wolken überragt er. Die leichte seitliche Neigung des Bauwerks nimmt apokalyptisch dessen Fall voraus. Gestalterisch inspiriert ist Bruegels Konstruktion von den Mauerzungen und Bögen des Kolosseums, jenem titanischkolossalen Werk des alten heidnischen Roms in dem die Heiligen zu Tode gemartert wurden, die Fassaden erinnern andererseits hinsichtlich ihrer architektonischen Gliederung und der physischen Wucht an die Wandflächen romanischer Dome. Jedes auch noch so kleinste Detail ist minutiös ausgearbeitet, alles ist noch im Bau, wie die Kräne und die zu behauenen Steine bekunden, die in ihrer Größe jenen der Pyramiden gleichen. König Nimrod im Vordergrund des Bildes empfängt, in europäischer Tracht gekleidet, die orientalische Huldigung mittels Proskynesis, ein kryptischer Hinweis auf die örtliche Situierung der Handlung. Die ebenso berühmte ‚Bauernhochzeit‘ von Bruegel entführt den Betrachter in eine Momentaufnahme einer bäuerlichen Hochzeit in Flandern in der Mitte des 16. Jh. Das Bild ist trotz der scheinbaren Flüchtigkeit des Augenblicks wohl komponiert, die Anordnung der Sitzbänke und Menschen bilden Diagonalen, die Seitenwände des Gebäudes sind geschickt in Szene gesetzt um durch Einsatz der Perspektive räumliche Tiefe zu erzeugen. - Die Entdeckungen der italienischen Renaissance verbinden sich hier mit dem ästhetischen Empfinden des Nordens und der zu Ende gegangenen späten Gotik.

Die Festlichkeit der Szene täuscht auf den ersten Blick ein wenig über die Armut der Akteure hinweg, eher erst auf den zweiten Blick wird dem Betrachter bewußt, daß zum Hochzeitsmahl kärglicher Brei serviert wird, so wie an jedem anderen Tag des Jahres, und daß der Hochtzeitssaal ein simpler Heuschuppen ist. Die Braut ist mit einem großen Tuch an der Wand wie durch einen Rahmen optisch herausgehoben, über sie schwebt eine papierene Hochzeitskrone; sie ist die Königin des Tages und hält Hof auf ihrem bescheidenen Thron. Sie genießt gesenkten Blickes und schweigt, wortwörtlich, denn sie darf während des Festes nicht sprechen. Auch ist sie die einzige, die weder trinkt noch isst und ihr Mann ist nicht zu sehen, er fehlt in der Runde. - All diese für uns seltsam scheinenden Besonderheiten waren Teil des örtlichen Brauchtums. Ein Kind im Vordergrund schleckt einen Teller ab, nichts darf verkommen, ein Erwachsener schenkt Wein oder Saft in kleinere Karaffen ein. Die Musiker spielen auf ihren Dudelsäcken, wobei einer von ihnen schon begierig auf die Speisen blickt, welche von zwei Männern auf einem improvisierten Traggestell herbeigebracht werden. Fast unscheinbar am rechten Rand der Tafel erblicken wir auch die örtliche Prominenz, apart und ganz für sich, mischt sie sich nicht mit dem niederen Volk: ein Notar mit Barett und zu seiner Linken ein Franziskanermönch, welcher mit einem mit Degen bewaffneten elegant gekleideten Adligen - wohl dem Grundbesitzer - konversiert. Ein Detailreichtum als Festschmaus für die Augen. Wie auch schon im vergangenen Schuljahr wurde auch in diesem Semester die Vorplanung und Organisation des Projekts samt Einteilung der Rundgänge im Museum von unserer Schulsekretärin Mag. Bettina Hofmann meisterlich durchgeplant, sodaß die Schule auch heuer wieder Bewunderung seitens des Personals des KHM hinsichtlich Disziplin und Ordnung erntete. - Ihr gebührt herzlichst unser ganz besonderer Dank!

Wiedersehen mit dem Kunsthistorischen Museum

2. Museumtag der Schola Thomas Morus

Am Freitag in der ersten Woche des Schuljahres 2018/19 besuchte die Schola Thomas Morus zum zweiten Mal das Kunsthistorische Museum (KHM) in Wien. Die Schülerinnen und Schüler versammelten sich zunächst vor der prächtigen Kulisse des unter Kaiser Franz Joseph erbauten Museums um hier für ein gemeinsames Schulphoto zu posieren, anschließend betraten sie, aufgeteilt in fünf Gruppen, diesen kostbaren Schrein der schönen Künste.Die erste Klasse, in Begleitung ihres Klassenvorstands Prof. Plassnig und der neuen Literaturlehrerin Prof. Goda widmete sich der eingehenden Betrachtung und Studie der Bilder des Vorjahresbesuchs. Die anderen Klassen hingegen - die zweite Klasse (geleitet vom Museumsführer Mag. Wienkötter und von Prof Duggan), die dritte und sechste Klasse (geleitet von Prof. Wiesmüller und Prof. Farmer), die vierte Klasse (geleitet von Herrn Direktor Geusau) und die fünfte Klasse (geleitet von Prof. Borioni und Hofrat Wally), besichtigten und analysierten eine neue Auswahl an erlesenen Bildern der Sammlung des KHM. Die Auswahl, die eine innere verbindende Logik durchwebt und quasi einer extra für uns arrangierten Sonderausstellung glich, umfasste sieben Gemälde unterschiedlichen Formats, Genres und malerischer Umsetzung, die von den Kindern hinsichtlich Bildinhalts, Komposition sowie Farb- und Licht-Einsatzes analysiert wurden. Das Gemälde ‚Darbringung Christi im Tempel‘ des Dominikaner-Fraters Fra Bartolomeo (1473-1517) mit seinem festlich-strahlenden Farbenspiel und seiner mittels der dargestellten Personen und der eingesetzten Architekturelemente definierten klaren Strukturierung führte die Schülerinnen und Schüler zu einem heutzutage weniger geläufigen Moment des Lebens Christi, nämlich seiner Darbringung bzw. Darstellung im Tempel, d.h. der Weihe Christi als Erstgeborenen der Jungfrau Maria im Tempel. Damals erkannten der anwesende hl. Prophet Simeon (vgl. Lk. 2,25 ff.) und die Prophetin Hanna das Jesuskind als den vorausgekündigten Messias Israels.

Mit dem Ereignis der Darbringung verbunden sind auch die Beschneidung des Herrn sowie das Reinigungsopfer seiner Mutter im Tempel. Letzteres hatte nach jüdischem Gesetz 40 Tage nach der Geburt zu erfolgen, weswegen das von uns begangene daran erinnernde kirchliche Fest ebenfalls 40 Tage nach Weihnachten erfolgt: Mariæ Lichtmess am 2 Februar.

Die Schülerinnen und Schüler gingen auch auf kompositorische Details ein, wie die dynamische Körperhaltung des segnenden Jesuskindes (diagonal im Bildraum), mit seiner im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Baby weitaus reiferen, ja erhabenen, Ausstrahlung, sowie auch auf die im Hintergrund der Szene sichtbaren Darstellung des Bildes von Moses mit den Gesetzestafeln, ein Verweis auf das Gesetzes-Fundament des Alten Bundes. Das Gemälde ‚Maria mit Kind‘, ebenfalls von Fra Bartolomeo, stellte uns eine zarte intime Momentaufnahme vor Augen. Die Gottesmutter Maria hält und kost das Jesuskind in ihren Armen, welches wiederum liebevoll auf uns blickt. Im Gegensatz zum anderen Bild desselben Künstlers sind die Farben hier gesetzter, die beiden Figuren heben sich lichte vom dunklen Hintergrund ab.

Der Bildtypus der Madonna mit Kind ist alt und geht auf die Antike zurück, die erste Marienikone wird dem hl. Evangelisten Lukas zugeschrieben. Die Darstellung dieses Motivs hat sich allerdings in Fra Bartolomeos Gemälde weit vom byzantinischen Vorbild der Ikone entfernt. Die Figuren sind plastisch, anatomisch realistisch. Der leuchtende Goldhintergrund der Ikonen, die künstlerische Veranschaulichung der durch die Heiligen im Himmel geschauten Gegenwart Gottes, fehlt gänzlich - die Figuren sind in seinem Gemälde im zeitlich gebundenen Diesseits abgebildet. Nur die Aureole (Heiligenschein), als letzter Überrest des genannten Goldhintergrundes, verweist auf die Heiligkeit der Protagonisten. Doch auch dieser ‚Heiligenschein‘ ist nun nicht mehr als ein vollkommener, ruhender Kreis dargestellt, der das Haupt umrahmt um auf jene heilige transzendente Wirklichkeit zu verweisen, die den Protagonisten unsichtbar innerlich erfüllt, sondern als eine dynamisch im immanenten Raum platzierte Ellipse. Er ist als perspektivisch verzerrter Reif zu sehen; quasi als physisches Objekt über dem Haupt des jeweiligen Trägers. Ein Tribut an das auf die Immanenz gerichtete Denken der Renaissance. Im Bild ‚Christus mit der Weltkugel‘ des herausragenden venezianischen Malers Tizian (1488-1576) begegnet uns der erwachsene Christus, Er hält seine Hand schützend über eine kostbare, kristallin wirkende, durchsichtige Glaskugel, die den Kosmos der Schöpfung repräsentiert. ER ist der Schöpfer und der Allherrscher, der Pantokrator. Gott hat sich nicht zurückgezogen, Er ist bei uns, Er wirkt in der Geschichte und über die Geschichte hinaus. Seine ruhige erhabene Majestät durchdringt das Bild. Das leuchtende feuerfarbene königliche Rot seiner Tunika und das ruhige lichte himmlische Blau des Überwurfs heben sich vom dunklen Hintergrund ab und erinnern uns daran, daß Er Hoher Priester und König zugleich ist. Gemäß mittelalterlichen Denken strömen sowohl das priesterliche als auch das königliche Charisma von Gott aus und werden auf den Menschen, Gottes Stellvertreter und Abbild innerhalb der Schöpfung, übertragen auf daß er Gottes Schöpfung dem paradiesischen Auftrag gemäß pflege und hüte. Gleichsam werden wir durch die Farbwahl auch daran erinnert, daß Jesus durch den Heiligen Geist aus Maria Mensch geworden ist, ihr Blau umgibt den Gottessohn, kleidet ihn. Jesus leuchtet vor dunklem Hintergrund und hebt sich von diesem ab, denn ER ist das Licht, das die Dunkelheit nicht fassen (und bezwingen) konnte, wie es Johannes in seinem Prolog verkündete. Gütig schaut der Herr, dessen Glorienschein am Haupt auf drei sprühende Lichthorte reduziert ist, eine Reduktion des üblichen charakteristischen Heiligenscheins mit Kreuz, der das Haupt des Heilands ziert. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus u. A. den Jüngern in Emmaus. (Vgl. Lukas 24,13 ff.) An diese Begebenheit erinnert das Gemälde ‚Christus und die Jünger in Emmaus‘, das ein anonymer Künstler nach Art seines Vorbilds Caravaggio (1571-1610) schuf. Caravaggio ist berühmt für seine phantastische Lichtregie und Inszenierung von beleuchteten und dunklen Bildinhalten sowie für den Einsatz von Models aus dem einfachen Volk und dramatischer raumgreifender barocker Gesten.

Im gegenständlichen Bild wurde jener Moment eingefangen, in dem die Jünger, verblüfft und überwältigt, Jesus am „brechen des Brotes“ erkennen. Der eine breitet, auf Jesus blickend, fassungslos seine Arme aus, der andere hält sich, auf seinen Kameraden blickend und ebenso fassungslos erscheinend, am Stuhl fest. Die Blicke der Akteure führen unseren Blick wie auf einer Achterbahn durch das Gemälde. Die Magd mit Turban und Küchentuch scheint von alledem jedoch unbeeindruckt, genauso wie Jesus, der heiter und in sich ruhend agiert.

Meisterlich lebendig stellt uns der Künstler die Materialien vor Augen, das Tischtuch samt Fransen lädt quasi dazu ein es zu berühren um dessen Gewebe haptisch zu ertasten. Früchte, Gemüse, Brot, Geschirr befinden sich wie griffbereit am Tisch. Ein Messer überragt die Tischkante und wirft seinen Schatten auf die herabhängende Tischdecke um im Bild räumliche Tiefe zu generieren. Die Wirklichkeit spiegelt sich täuschend echt im Kunstwerk. Das kleinformatige Werk ‚die Apfelschälerin‘ des Holländers Gerard ter Borch (1617-1681) führt uns nach dem zuvor beschriebenen Gemälde zu einer weiteren Innenraumszene. Ebenfalls an einem Tisch positioniert stellt diese Szene jedoch kein religiöses Motiv mehr dar, der Genremaler ter Borch bildet einen Augenblick im privaten Alltagsleben einer bürgerlichen Familie ab. Eine Mutter schält ihrem Kind eine Frucht. Sie trägt einen kostbaren strahlend-hellen Mantel mit Pelzborduren, wodurch kenntlich gemacht wird, daß sie einer wohlhabenden Familie angehört, ihr Kopf und ihre Schultern sind hingegen durch einen dunklen Schleier verhüllt, ein Hinweis auf ihren Stand als Ehefrau und die sittsame und bescheidene Natur dieser Frau. Ihr Blick ist gesenkt, fast traurig, der dunkle Hintergrund unterstreicht diese Stimmung, genauso die Kerze ohne Flamme, die sich auf dem Tisch befindet. Das intensive blaue Tischtuch und die leuchtenden Farben der Früchte heben sich in der Szenerie des Bildes ab und ziehen unsere Aufmerksamkeit an.

Mittig lugt das mit einem auskragenden kostbaren Hut geschmückte Kind aus dem Hintergrund herein. Mit auf der Seite gesenktem Kopf und forderndem, fast herausforderndem Blick schaut es seine Mutter an. - Ist es ein verwöhntes Kind, dem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und alles gewährt wird, ein kleiner verzogener Tyrann, der als geschickter Manipulator seine Mutter zur privaten Dienerin erzogen hat anstatt von dieser in den Tugenden erzogen zu werden, wie es die natürliche Ordnung erfordert? Einer solchen Beziehung erwächst kein Glück für die Betroffenen. - An der Kerze ist kein Licht. Mit dem berühmten ‚Turmbau zu Babel‘ des großen Meisters Pieter Bruegel d. Ältere (1525-1569) betrachteten die Schülerinnen und Schüler die Darstellung eines Schlüsselereignisses der Geschichte des gefallenenMenschen, welcher „sein will wie Gott“, der hochmütig und größenwahnsinnig den Himmel erstürmen möchte um Gottes Platz einzunehmen und danach strebt, ohne Gott und gegen Gott, die Weltherrschaft zu erringen. - Eine Metapher für alle vergangenen und künftigen Weltherrschafts- und Allmachts-Phantasien der Menschheit im Laufe der Geschichte und für ihr tragisches Scheitern: Wer nicht auf Gott baut, baut auf Sand und sein Unternehmen bricht über kurz oder lang in sich zusammen: Gottesferne gebiert den Tod.

Bruegel inszeniert den Turm als Protagonisten des Bildes, gewaltig überragt er alles, stellt die Siedlung im Hintergrund wortwörtlich in den Schatten, die Menschen erscheinen im Vergleich zu ihm wie Ameisen, sogar die Wolken überragt er. Die leichte seitliche Neigung des Bauwerks nimmt apokalyptisch dessen Fall voraus. Gestalterisch inspiriert ist Bruegels Konstruktion von den Mauerzungen und Bögen des Kolosseums, jenem titanischkolossalen Werk des alten heidnischen Roms in dem die Heiligen zu Tode gemartert wurden, die Fassaden erinnern andererseits hinsichtlich ihrer architektonischen Gliederung und der physischen Wucht an die Wandflächen romanischer Dome. Jedes auch noch so kleinste Detail ist minutiös ausgearbeitet, alles ist noch im Bau, wie die Kräne und die zu behauenen Steine bekunden, die in ihrer Größe jenen der Pyramiden gleichen. König Nimrod im Vordergrund des Bildes empfängt, in europäischer Tracht gekleidet, die orientalische Huldigung mittels Proskynesis, ein kryptischer Hinweis auf die örtliche Situierung der Handlung. Die ebenso berühmte ‚Bauernhochzeit‘ von Bruegel entführt den Betrachter in eine Momentaufnahme einer bäuerlichen Hochzeit in Flandern in der Mitte des 16. Jh. Das Bild ist trotz der scheinbaren Flüchtigkeit des Augenblicks wohl komponiert, die Anordnung der Sitzbänke und Menschen bilden Diagonalen, die Seitenwände des Gebäudes sind geschickt in Szene gesetzt um durch Einsatz der Perspektive räumliche Tiefe zu erzeugen. - Die Entdeckungen der italienischen Renaissance verbinden sich hier mit dem ästhetischen Empfinden des Nordens und der zu Ende gegangenen späten Gotik.

Die Festlichkeit der Szene täuscht auf den ersten Blick ein wenig über die Armut der Akteure hinweg, eher erst auf den zweiten Blick wird dem Betrachter bewußt, daß zum Hochzeitsmahl kärglicher Brei serviert wird, so wie an jedem anderen Tag des Jahres, und daß der Hochtzeitssaal ein simpler Heuschuppen ist. Die Braut ist mit einem großen Tuch an der Wand wie durch einen Rahmen optisch herausgehoben, über sie schwebt eine papierene Hochzeitskrone; sie ist die Königin des Tages und hält Hof auf ihrem bescheidenen Thron. Sie genießt gesenkten Blickes und schweigt, wortwörtlich, denn sie darf während des Festes nicht sprechen. Auch ist sie die einzige, die weder trinkt noch isst und ihr Mann ist nicht zu sehen, er fehlt in der Runde. - All diese für uns seltsam scheinenden Besonderheiten waren Teil des örtlichen Brauchtums. Ein Kind im Vordergrund schleckt einen Teller ab, nichts darf verkommen, ein Erwachsener schenkt Wein oder Saft in kleinere Karaffen ein. Die Musiker spielen auf ihren Dudelsäcken, wobei einer von ihnen schon begierig auf die Speisen blickt, welche von zwei Männern auf einem improvisierten Traggestell herbeigebracht werden. Fast unscheinbar am rechten Rand der Tafel erblicken wir auch die örtliche Prominenz, apart und ganz für sich, mischt sie sich nicht mit dem niederen Volk: ein Notar mit Barett und zu seiner Linken ein Franziskanermönch, welcher mit einem mit Degen bewaffneten elegant gekleideten Adligen - wohl dem Grundbesitzer - konversiert. Ein Detailreichtum als Festschmaus für die Augen. Wie auch schon im vergangenen Schuljahr wurde auch in diesem Semester die Vorplanung und Organisation des Projekts samt Einteilung der Rundgänge im Museum von unserer Schulsekretärin Mag. Bettina Hofmann meisterlich durchgeplant, sodaß die Schule auch heuer wieder Bewunderung seitens des Personals des KHM hinsichtlich Disziplin und Ordnung erntete. - Ihr gebührt herzlichst unser ganz besonderer Dank!

Termine

Tugend des Monats

Die Hoffnung

Die Tugend der Hoffnung entspricht dem Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz jedes Menschen gelegt hat. Sie nimmt in sich die Hoffnungen auf, die das Handeln der Menschen beseelen (…); sie bewahrt vor Entmutigung, gibt Halt in Verlassenheit; sie macht das Herz weit in der Erwartung der ewigen Seligkeit. Der Schwung, den die Hoffnung verleiht, bewahrt vor Selbstsucht und führt zum Glück der christlichen Liebe. Katechismus der Katholischen Kirche 1818